2.5次元文化に関する公開シンポジウムも今回で7回目。2025年3月開催のシンポジウムでは片岡義朗氏を迎え、まだ、2.5次元という言葉が生まれていない、マンガ・アニメ・ゲームの舞台化の初期の時代について、自身の経験を交えてのシンポジウム。

先日、日本動画協会より「アニメ産業レポート」が発表された。23年のアニメ産業の市場規模は海外展開の好調が続いていることなどから過去最高だった前年を上回り、初めて3兆円を超えた。また、「テレビ」や「配信」などの9項目の市場についての調査結果は市場規模は全体で3兆3465億円、過去最高だった前年を14%余り上回った。さらに海外との番組契約やグッズ販売など「海外展開」で、前年を18%上回る1兆7222億円。特に配信は前年の1.5倍の2501億円という数字を叩き出している。このほか「商品化」が7008億円、「ライブ」が1081億円、「テレビ」が973億円、「映画」が681億円。ちなみに「ライブ」であるが、2.5次元舞台もこの中に含まれている。海外市場の伸びは配信やネットの影響が強く、世界的規模でアニメファンが増加、アニメ市場全体を押し上げている。

1980年代以前のマンガ・アニメの舞台化と言えば宝塚歌劇団が製作し、大ヒットを飛ばした『ベルサイユのばら』を思い浮かべるだろう。原作人気と歌劇化の相乗効果で、そののちアニメ化が実現した。1980年代に入り、1985年12月より『週刊少年ジャンプ』(集英社)で『聖闘士星矢』の連載が始まった。「聖衣(クロス)」と呼ばれる星座の趣向を凝らした鎧や、ギリシア神話をモチーフにした物語が人気となり、1986年にはテレビアニメ化し、スポンサーとなったバンダイから玩具やゲームソフトなども発売。その後、1991年、ミュージカル化された。18日間31ステージの公演37万人を動員、この作品が、現在の2.5次元舞台の流れを作った。その後、ミュージカル『赤ずきんチャチャ』、ミュージカル『姫ちゃんのリボン』などが製作され、また『美少女戦士セーラームーン』がミュージカル化、メディアミックスとして原作漫画やテレビアニメと並行し、バンダイ主催で1993年から2005年にかけて上演された。その後、2000年代に入り、2.5次元舞台は右肩上がり、それ以前の2.5次元舞台の歴史を知りたいという方にはまたとないシンポジウムになるであろう。

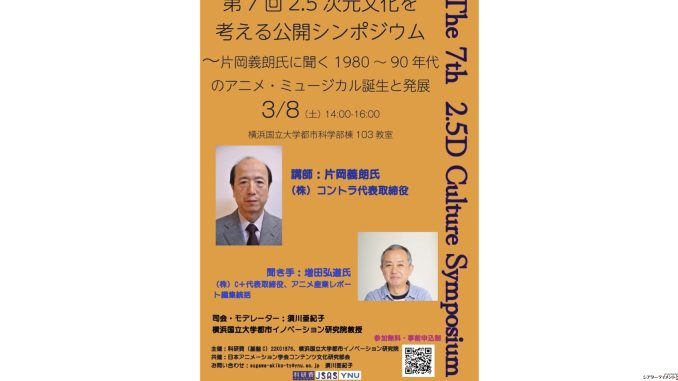

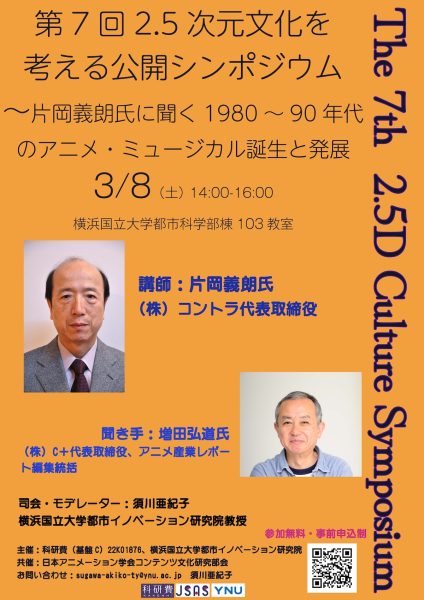

概要

日程・会場:2025年3月8日 横浜国立大学都市科学部棟103教室

講師:片岡義朗

聞き手:増田弘道

司会・モデレーター:須川亜紀子

横浜国立大学都市イノベーション研究院教授

※参加費無料、事前予約制

定員210名

横浜国立大学公式サイト:https://www.ynu.ac.jp/hus/urban/32670/detail.html