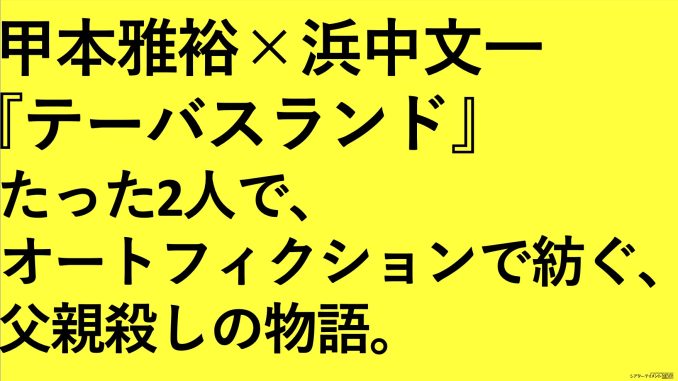

KAAT神奈川芸術劇場にて『テーバスランド』が上演中だ(7月3日まで)。

原作者はセルヒオ・ブランコ。モンテビデオ(ウルグアイ)生まれ。この『テーバスランド』はモンテビデオでの初演以降、ラテンアメリカ、ヨーロッパ諸国、インドでも上演され、2016年には「オフ・ウエスト・エンド・シアター・アワード」で最優秀製作賞を受賞。また、2021年には『ナルキッソスの怒り』が、オフ・ウエストエンド新作賞を受賞している。パリを拠点にしている劇作家。スペイン語圏の現代演劇において最も優れた劇作家のうちの一人で古典を得意とし、特に神話をモチーフに作品を紡いでいる。

この『テーバスランド』、オートフィクション(Autofiction)という手法を用いている。オートフィクションは文学ジャンルの一つで一見矛盾した二つのタイプの語りを結合したもの。作者の現実の物語と、作者が経験した出来事について探求する虚構の物語とが交配する。

登場人物は劇作家のS(甲本雅裕)。そして父親殺しで刑務所にいる受刑者マルティン(浜中文一)、その受刑者マルティンを演じるためにつれてこられた俳優フェデリコ(浜中文一)の3人。受刑者マルティンと俳優フェデリコは同じ俳優が演じる。オイディプス神話をベースに現代の人間関係が語られていく。

舞台にしつらえてあるセット、それは鉄格子で囲まれたバスケットコート。これは刑務所のバスケットコートでもあり、刑務所のバスケットコートを大道具とした稽古の場面でもある。

最初に登場するのは劇作家のS。彼は客席に向かって戯曲を書いた経緯を語り始める。「始めてもよろしいでしょうか…ようこそいらっしゃいました」とフレンドリーに語りかける。最初に考えていた内容に問題があると劇場側から言われ、それから『テーバスランド』の考案が始まったと言う。観客はリアルにこの芝居を観ている観客であると同時に劇中の観客にもなる。ここですでに虚構とリアルが二重になっている。そしてSは上演するに至る経緯を話し始める。物語は3つの場面しか出てこない。マルティンとの場面、フェデリコとの稽古の場面、観客を前にしている場面。「最初の出会いを再現してみましょうか」と観客に語るS。受刑者マルティンとSとの出会い、他愛のない会話、年齢を聞いたり、スポーツをしているのか等。Sは当初、マルティンを舞台に上げようと思っていたものの、許可が降りなかったことや彼を演じる俳優を選ぶためにオーデションを行ったことなどを客席に向かって語る。書こうとしている戯曲のタイトルが『テーバスランド』であること、テーマのことなどもここで語られる。また、マルティンの名前の由来、聖マルティヌス、キリスト教の聖人の名である。そして俳優・フェデリコと会ったことを話す。ここもSの語りから、「僕たちが最初に出会った時のことを話してもいいよね」と言い「もちろん」と返すフェデリコ。このやりとりもちょっとした”マジック”。そして、Sとマルティン、Sとフェデリコのやりとりが進んでいく。

基本的に2人芝居であるが、登場人物は3人。マルティン、フェデリコ、同じ俳優が演じ、服装も変わるわけではない。マルティンの時はやや暗めな雰囲気でやや俯き加減、フェデリコの時は若手俳優という設定なので、Sとの芝居創りに嬉々とし、積極的に動く。膨大な台詞量、特にSは長台詞が多く、休憩直前の台詞はテンポよく立板に水の如くに喋らなければならず、ここは心の中で拍手。刑務所なので監視されている設定、カメラの映像が舞台中央に映し出されるが、モノクロなので、これが作品の雰囲気とともにアングルの違いもあり、普通に舞台を見るだけの場合と違って新しい発見がある。

この3つの場面が、休憩後の後半で交錯する。マルティン、フェデリコがクロス、父親殺しの場面、フォークで父親を何度も突き刺す凄惨なシーンだが、これを”劇中劇”と劇中リアル”を同時に見せる。1人の俳優にマルティン、フェデリコを演じさせることの”効果”、虚と実が一体となって観客に迫るシーンだ。

台詞にも登場するが、ギリシャ神話の『オイディプス王』、オイディプスは父親と知らずに殺めてしまった。マルティンは父親とわかっていて殺めているが、「父親を殺した者」というモチーフ。マルティヌスは幼い時からキリスト教徒になろうとしていたが、父親に無理やりにその頃は異教徒であったローマ帝国の騎兵隊に入隊させられたという逸話がある。父親との確執・コンプレックス、モーツァルト、ドストエフスキーなども織り込まれている。また、Sはマルティンと会話するに従って彼自身をよりよく知り、それをフェデリコに伝え、2人はディスカッションし、会話が再現され、修正する。演劇、これ自体は”虚構”であり、”嘘”なのだが、その中に普遍的なものが隠されている。この『テーバスランド』、先にも書いた通り、”虚”と”実”をミルフィーユのようにして、より”演劇”というものをクローズアップさせる。細かいところにまで様々な”仕掛け”が施してある作品。そしてSとマルティンとの関係に変化が起こる、それは微々たるように感じるが、最後にSはマルティンにタブレットをプレゼントしている。マルティンは父親から本を使った虐待を受けていた。「本でもやられた。圧縮機みたいにして手を挟むんだ」とマルティン。そして「図書館には行かない。思い出しちゃうから」と言う。タブレットをプレゼントされたマルティンはこれで本を読めるようになるマルティン、一筋の光を感じる下り。登場人物のネーミング、マルティンは聖マルティヌス、フェデリコは平和的な支配者、平和的な君主、平和的な統治者。そしてマルティンが大切に持っていた母の形見のロザリオ、ジャスミンの香り、これをマルティンはSにプレゼントするが、Sは自分の名前の意味を「守護者とか保護者」と言うところも興味深い。

たった2人の出ずっぱりの芝居、体力と記憶力の勝負のような作品、そして「父親殺し」という重い物語、それをオートフィクションという手法を用い、『テーバスランド』という芝居を創作する、という過程で表現。父親へのコンプレックス、これ自体は特別なことではなく、現代にも通じるところ。戯曲の面白さと俳優の渾身の芝居を堪能する作品。世界中で上演されているのもよくわかる。

作品HP:https://tebasland.com/

CATHP:https://www.stagegate.jp/stagegate/performance/2022/tebas_land/